Privé lucratif : vers un nouveau contrat de confiance avec les familles ?

En France, plus d’un quart des étudiants évoluent désormais dans l’enseignement supérieur privé, un secteur en pleine expansion, notamment porté par l’essor de l’alternance. Mais cette croissance rapide s’accompagne d’une hétérogénéité de qualité et d’une lisibilité de plus en plus floue pour les familles. Dans ce contexte, la régulation du privé lucratif revient au premier plan du débat public. Transparence, contrôle, protection des étudiants : les attentes sont fortes autour du projet de loi actuellement en préparation.

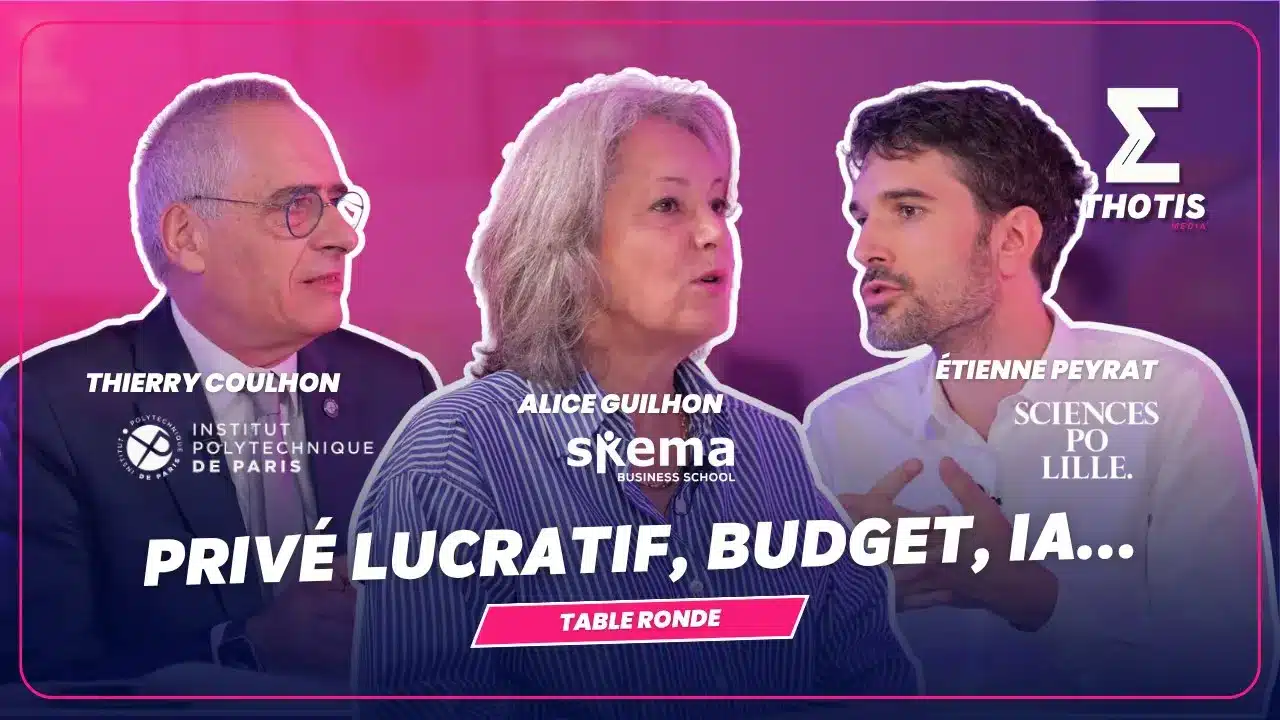

Pour éclairer ces enjeux, Thotis a donné la parole à trois voix majeures de l’enseignement supérieur, représentant des modèles différents, pour partager leur regard sur ce sujet tout aussi sensible que d’utilité publique. Alice Guilhon, Directrice générale de SKEMA, Thierry Coulhon, Président du directoire de l’Institut Polytechnique de Paris, Étienne Peyrat, Directeur de Sciences Po Lille nous ont livré avec spontanéité leur regard sur cet enjeu. Si, tous trois jugent nécessaire d’accélérer la régulation, chacun porte un regard singulier sur les dérives constatées, les solutions à apporter et les évolutions attendues du projet de loi actuellement en préparation.

Par Thibaud Arnoult

Naviguer dans un labyrinthe de labels… et de promesses

Titres, grades, RNCP… Pour beaucoup d’étudiants, comprendre la valeur d’une formation relève du casse-tête. « On a créé une confusion généralisée », résume Étienne Peyrat. Pour le Directeur de Sciences Po Lille, la première urgence est de clarifier les règles du jeu : « Quelle est la valeur de ce diplôme ? Qui la contrôle ? Selon quels critères ? Il y a une urgence à reposer des fondements : qu’est-ce qu’une formation de qualité, comment cela se traduit en termes de diplomation et de reconnaissance par l’État ? »

Un constat que partage Thierry Coulhon. « Les écoles d’ingénieurs, effectivement, il y en a de plus en plus, et ce n’est pas en soi un problème. Le sujet, c’est la qualité. Et nous pouvons nous appuyer sur trois institutions qui veillent sur ces questions-là ». Le Président du directoire de l’Institut Polytechnique de Paris fait ici référence à la CEFDG, pour les écoles de management, la CTI pour les formations d’écoles d’ingénieurs, et au HCERES, qui est également chargé de la coordination des instances d’évaluation. « Avec la CTI, les coopérations avancent. Nous sommes peut-être en train d’entrer dans un monde raisonnable. »

Face à cette confusion tous se rejoignent sur l’importance d’un socle commun de garanties, que partagent déjà les établissements publics et privés non lucratifs, afin de préserver l’exigence académique et la qualité pédagogique. « N’envoyons pas un message angoissant aux lycéens : nous voulons un système simple, ouvert et lisible. », insiste Thierry Coulhon. « Au-delà des statuts, qui certes nous différencient, nous nous rejoignons sur la volonté d’assurer une formation de qualité », renchérit Etienne Peyrat.

À lire aussi, sur Thotis, en lien avec cet article : (Juin 2025) ce que prévoit le projet de loi de « modernisation et régulation de l’enseignement supérieur » :

Ce que prévoit le projet de loi de « modernisation et régulation de l’enseignement supérieur »

Encadrer les « officines » : un impératif éthique

Pour Alice Guilhon, Directrice générale de SKEMA, le problème ne réside pas dans le caractère lucratif de certains établissements. Le véritable risque vient de structures opportunistes qui exploitent les failles du système pour vendre des formations peu transparentes ou excessivement marketées. Elle alerte sur des pratiques éloignées de toute exigence académique : « Certains acteurs affichent tout bonnement une absence totale de campus ou de corps professoral établi, d’autres louent leurs diplômes à des établissements tiers. Et toujours avec le même modèle financier : des budgets largement consacrés à la publicité plutôt qu’à la pédagogie. »

Étienne Peyrat, quant à lui, pointe un système rendu vulnérable par son manque de cohérence : « Des établissements sont entrés par les interstices d’un système parti dans différentes directions. Ils jouent désormais sur la confusion, avec des communications parfois franchement à la limite de la publicité mensongère », déplore le directeur de Sciences Po Lille. « Les familles doivent comprendre ce qui est reconnu, qui délivre le diplôme et pourquoi. »

Une situation qu’Alice Guilhon, explique d’abord par la multiplication des régulateurs, un cas quasi unique au monde. « Nous sommes présents dans dix pays différents : aux États-Unis, au Brésil, en Chine, à Montréal, à Dubaï ou encore en Afrique du Sud. Je n’ai jamais eu d’autre interlocuteur que le Ministère de l’Enseignement supérieur dans ces pays-là. » En France, elle estime que le système « marche sur la tête ». « C’est au Ministère de l’Enseignement supérieur de délivrer l’autorisation d’exercer une mission d’enseignement et de recherche, et de définir des critères de qualité exigeants. Si vous n’avez pas un visa du Ministère de l’Enseignement supérieur, vous ne devriez pas pouvoir délivrer une formation. Point final ». La Directrice générale de SKEMA appelle donc à une lisibilité institutionnelle reposant sur une autorité claire. « Le dialogue entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et celui du Travail, leur appartient. Mais pour les familles, il faut un interlocuteur unique, un seul ministère. »

Autre dérive pointée : le contournement de Parcoursup, devenu un nouvel argument marketing pour certains acteurs peu scrupuleux. Thierry Coulhon dénonce ces stratégies d’acquisition agressives visant les lycéens. Pour le Président du directoire de l’Institut Polytechnique de Paris, le message envoyé est dangereux : « C’est un appel au contournement d’un système qui a permis d’apporter plus de clarté : aider les familles à comprendre les niveaux attendus, les exigences, les rangs dans les procédures de sélection. Comment soutenir des établissements qui adoptent des pratiques non loyales et contraires aux valeurs que nous défendons ? »

Vers une régulation rénovée : projet de loi et responsabilités

Avant la chute du gouvernement, un projet de loi visant à encadrer l’enseignement supérieur privé avait été présenté en Conseil des ministres. Il introduisait deux statuts. Celui du Partenariat, réservé aux établissements publics et privés non lucratifs (notamment les EESPIG) et l’Agrément, accessible à tous les établissements privés, y compris les organismes de formation.

Une telle répartition serait-elle lisible pour les familles et les jeunes ? Ne risque-t-elle pas d’installer une hiérarchie implicite laissant à penser que le Partenariat serait en quelque sorte la Ligue 1 de l’enseignement supérieur, quand l’Agrément réunirait les acteurs de la Ligue 2 ?

Sur ce point, chacun s’accorde sur un impératif d’équilibre. L’État doit éviter deux écueils majeurs : d’un côté ne pas sous-réguler les acteurs problématiques qui profitent des failles actuelles, et de l’autre éviter de sur-réguler ceux qui sont déjà bien évalués, à l’image par exemple des établissements à forte activité de recherche ou détenteurs de visas et grades. « Régulons là où c’est nécessaire, pas là où ça fonctionne déjà. », résume Alice Guilhon. La Directrice générale de SKEMA rappelle que les établissements accrédités sont déjà soumis à des audits réguliers :« Chaque année nous devons déjà prouver notre qualité ». Elle plaide pour une simplification du système, en s’appuyant sur des repères déjà connus des familles : « Plutôt que de créer de nouvelles divisions, on pourrait simplement distinguer ceux qui ont des visas et ceux qui ont des grades. Simplifions-nous la vie. Ce n’est pas le statut qui fait la qualité. » Une analyse partagée par Étienne Peyrat, inquiet de voir se multiplier les nuances et catégories sans bénéfice concret pour le public : « Si l’on crée de nouvelles différenciations pas extrêmement claires, je ne vois pas ce que cela changera vraiment par rapport à la situation actuelle. Et je ne vois pas non plus très bien comment l’expliquer lors d’une conférence devant des lycéens », alerte-t-il.

Le Directeur de Sciences Po Lille salue néanmoins l’intention du projet de loi, tout en restant prudent. « Savoir si le projet de loi va vraiment répondre à tout cela, je suis peut-être un peu sceptique à ce stade. Le travail parlementaire devra l’améliorer. ». Il alerte également sur des conséquences potentielles pour les acteurs publics. « Je ne voudrais pas que cela débouche sur quelque chose où il deviendrait plus compliqué pour un établissement public d’obtenir tel ou tel diplôme. » A l’image de Sciences Po, dont le cursus en cinq ans débouche actuellement sur un grade de master. « À l’international, les gens comprennent mal qu’on puisse obtenir un grade de master sans être passé par un grade de licence. » Etienne Peyrat voit dans cette réforme l’opportunité de simplifier l’architecture des diplômes pour ces établissements et de les rendre plus lisibles à l’étranger : « Concrètement, sur une scolarité de cinq ans, nous devrions pouvoir délivrer un diplôme intermédiaire de grade licence, puis un diplôme de grade master. Ce projet de loi devrait aussi faciliter la vie de ceux qui, dans le public, font déjà de la qualité. »

À lire aussi, sur Thotis : « Certains acteurs du privé lucratif ne respectent pas les règles du jeu » – entretien avec Philippe Choquet, (ex) Président de la FESIC

La qualité avant le statut : un message commun

Pour Thierry Coulhon, protéger les jeunes ne doit pas se faire au détriment de la diversité du système français. « Le privé n’est pas nouveau : la qualité doit être le critère, pas le statut », affirme le Président du directoire de l’Institut Polytechnique de Paris. « Il y a des établissements publics et privés, certains très tournés vers la recherche, d’autres moins, mais tous peuvent offrir une formation de qualité ». La régulation doit s’adapter aux missions de chaque établissement. Il cite à titre d’exemple Paris Sciences & Lettres, où cohabitent écoles d’art, conservatoires et formations scientifiques : « La recherche n’est pas toujours le critère central. L’évaluation doit coller au projet de chaque institution. »

Certaines écoles privées à but lucratif, ajoute-t-il, remplissent pleinement leur mission : pédagogie adaptée, insertion rapide, innovation pédagogique. « Il y a du privé lucratif qui fait bien son travail », insiste-t-il, soulignant que le débat ne doit pas être idéologique : « Il faut un socle commun de qualité qui englobe tous les établissements, publics, privés ou lucratifs, et se montrer plus exigeant avec ceux qui abusent des failles du système. »

Une vision qu’Alice Guilhon partage tout en apportant une nuance. « Effectivement, on peut avoir de très bonnes écoles qui ont juste le visa et qui n’ont pas besoin de s’adresser à la recherche, et qui feront très bien leur boulot. De fait, ils ne sont pas alors obligés d’aller chercher le RNCP. »

Thierry Coulhon estime que le dispositif évolue dans la bonne direction : « Peut-être que la terminologie de Parcoursup n’est pas parfaite, mais nous allons plutôt dans le bon sens. L’important, c’est de dire aux jeunes que nous sommes prêts à les accueillir, que nous nous intéressons à leurs projets et à leurs capacités », explique-t-il, avant de conclure sur une note de lucidité : « La liberté peut toujours susciter un peu d’inquiétude. Il faut donc accompagner les jeunes, afin qu’ils ne se sentent pas perdus dans un système parfois perçu comme complexe ou intimidant. »

À lire aussi, sur Thotis : Crise budgétaire et politique : l’enseignement supérieur français sous pression :

Crise budgétaire et politique : l’enseignement supérieur français sous pression

Face aux arguments avancés par certains établissements privés sur leur capacité à accueillir des étudiants issus de parcours variés, notamment en CFA, BTS ou Bachelor, parfois moins intégrés au système académique traditionnel, la position d’Étienne Peyrat est sans ambiguïté. « S’ils offrent une formation de qualité, ils peuvent accueillir ces étudiants, il n’y a pas de problème. » La nature juridique des écoles n’est donc pas le véritable enjeu : « Qu’il s’agisse de groupes privés ou d’établissements avec un statut de SAS, peu importe. À partir du moment où ils jouent le jeu de la qualité, de la transparence vis-à-vis des familles, qu’ils accompagnent correctement leurs étudiants vers la réussite et que tout cela s’inscrive dans un cadre régulé et équitable, ils ont toute leur place. »

Pour que les familles puissent faire des choix éclairés, plusieurs conditions sont nécessaires parmi lesquelles une information publique sur la qualité des établissements. Un point sur lequel insiste Alice Guilhon. « Si le Ministère dit : ‘Voilà les établissements dignes de confiance, qui ont obtenu des visas, des grades, ou d’autres reconnaissances, et que nous soutenons’, alors cette information doit être totalement assumée. Cela se fait dans tous les autres pays. Le ministère doit s’engager, communiquer et garantir la transparence. Cela permet d’apaiser les familles tout en mettant un peu de pression sur les établissements pour fournir de la qualité. »

Derrière des débats parfois techniques, l’enjeu reste simple : permettre à chaque étudiant de trouver une formation fiable, adaptée et reconnue. Le développement du privé lucratif est aujourd’hui une réalité durable du paysage français. Plutôt que de s’y opposer, le monde académique appelle à un cadre clair, exigeant et protecteur, un cadre qui certes respecte la diversité mais ne laisse aucune place à l’opacité.